伊勢の町なあ―。“お伊勢さん”の門前町として昔から旅の客人をもてなしてきたこの町には、「う」と看板を揚げる店が目立って多い。

なんでも、市内あちこちに、ざっと五十軒もウナギ料理屋があるそうな。

これは、その伊勢に伝わるウナギ屋の話―、蒲焼にまつわる香ばしい“味と心”の物語や。

百四十年ばかり昔のことや。外宮【げくう】さんにほど近い町に、弥吉という若者がおった。

年老いた父親と母親との三人暮らし―。聞くところによると、この弥吉、五歳の時に両親に先立たれ、養う人とてないのを隣に住んでおった左官の夫婦が哀れに思い、引き取って、我が子として育てたんやそうな。

弥吉は、心の優しい、それは親おもいの息子やった。余裕とてない毎日の暮らしながら、いつもにこにこと明るく、そのうえ、少しでも親に楽をさせようと、よう働く。

昼間は、父親の左官の仕事を見習って、泥を練って運んだり、壁の下塗りをしたり―。一日も早く腕のいい職人になろうと、それこそ手も顔も泥だらけになって一生懸命の修業や。夕方は、母親を助けて家の手伝い、使い走り―。そのまめまめしい働きぶりには、近所のだれもが感心するばかりやった。

ところが、弥吉が十五歳の春を迎え、いよいよこれから親孝行を、というその矢先、困ったことに父親の体の具合がどうもおかしい。

(長い間の苦労で疲れが出たんやろか?えらく痩せたようや―。)と心配する弥吉に、

「なあに、大したこたぁない。すぐ治るわさ」。と父親は笑っておったが、十日たち、二十日と過ぎても、いっこうにようならん。そればかりか、とうとう床についてしもうた。

(何か、よう効く薬でもあればなあ―。家の暮らしも支えねばならんし、どうしたらええやろ―。)思い悩んであちこち尋ねてまわった弥吉に、ちょうど江戸の店から戻ったばかりという近所の商人が、ほんによいことを教えてくれた。

「おそらく、それには“蒲焼”といって、ウナギの炙【あぶ】ったのが一番じゃ。近頃、江戸の町にはそのウナギ屋がたくさんできてな。美味【うま】いうえにたいそう体によいと大評判じゃ。」

その晩、弥吉はようやく手に入れた一尾のウナギを、父親のために心をこめて焼いた。

「よい味や―。なんやら、ほっくら舌にとろけて、しぜんと力が湧いてくるようや。」

ひと口味おうた父親のそのことばに、弥吉は心を決めた。(よし、ようなるまでのことや。毎日でも食べてもらおう。それにはえろう、お金がいるが……。そうや!!いっそのこと、もっとどっさり焼いて―。)弥吉の顔が輝いた。(内職にウナギを焼いて売ろう。暮らしの足【た】しにもなるし、一石二鳥や!!)

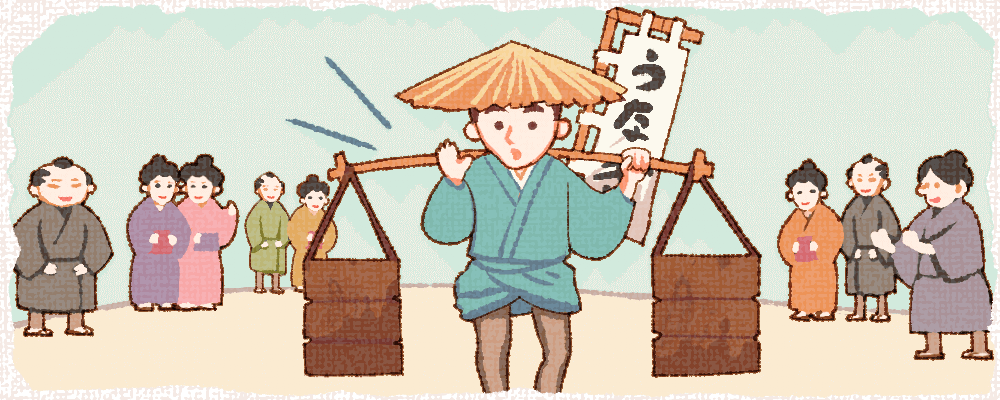

こうして弥吉は、昼間の左官の仕事を終えると休む間もなく、手早く焼き上げた蒲焼を重箱に入れて、夕飯まえの伊勢の町々を売り歩くようになった。

「蒲焼ィ―、蒲焼ィ―。焼きたてのウナギの蒲焼、いらんかなあ―。」

暗くなって家に戻ると、夜は翌日の準備をせねばならん。その間【あい】のわずかな時に、弥吉はいつも両親の側に座り、その日聞いた面白い話やおかしな出来事を残らず話して喜ばせる。それが弥吉の何よりの楽しみやった。

しとしと雨の降る日も、風の強い大あれの日も、弥吉の行商は続いた。

はじめは、ただ珍しがって買ってくれる人ばかりやったが、そのうち、焼きたての味の美味【うま】さに二度、三度―。さらに弥吉のまじめな働きぶりに感心してまたその次も―、という具合に、しだいにお得意客もふえた。

「毎日毎日、よう働くなあ。遊びたい年ごろやのに、ほんに感心なことや。」

「それにまた、このウナギのおいしいこと。親孝行の味やろかなあ。」

「ありがとう存じます。またよろしゅうに―。」

弥吉のウナギは大繁盛や。おかげで大きな重箱にどっさりつめて、前と後に担【かつ】いで出ても、ほんの一時【いっとき】ほどで売り切れる。父親も、すっかり元の元気をとりもどした。

やがて、誰いうともなく“孝行鰻”と評判になり、この話は、ついに伊勢をおさめる山田奉行の耳にも伝わるところとなった。

「我が身は少しも厭【いと】わずに親に孝行を尽くすとは、なんとあっぱれな心ばえよ。」

ありがたいお褒【ほ】めの言葉とともに、弥吉は銅五貫文をいただき、それからというもの、孝行鰻の名はますます町中に広まったんや。

その後、弥吉が行商の傍【かたわ】ら店を開くと、うわさを聞いて遠くからも千客万来。またその息子がこれを継いでウナギ屋となると、家運はいよいよ隆昌し、今では伊勢で名高い割烹旅館になった―、という話や。(おわり)